Films

Films vus ou revus

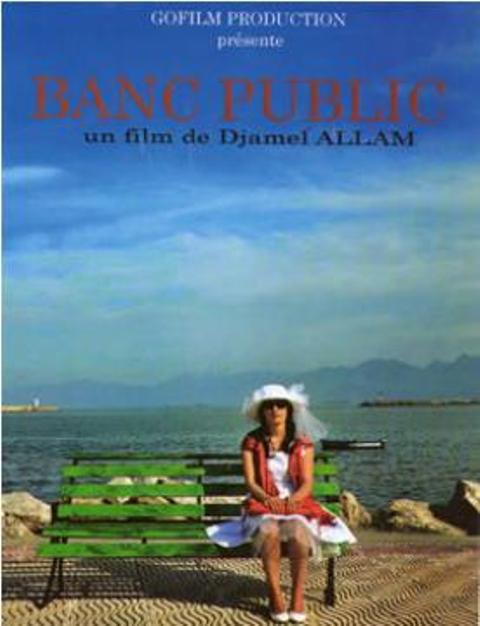

Banc public de Djamel Allam, l'Algérie, ses hommes et ses femmes

Il était une fois une jeune femme mince et élégante, les yeux cachés derrière des lunettes noires. Elle est vêtue de blanc (la robe, le chapeau et les chaussures) et de rouge (le gilet et le sac à main) et s’est assise sur un banc public peint entièrement en vert où elle reste imperturbablement droite, immobile et le dos tourné à la mer.

Voilà une proie apparemment idéale pour les séducteurs de femmes de l’endroit. Et ils sont nombreux à défiler devant la caméra du réalisateur Djamel Allam, le chanteur-compositeur au talent connu et reconnu, dont c’est la première expérience cinématographique. Pourtant le film ne dure que vingt courtes minutes durant lesquelles des hommes jeunes et moins jeunes, beaux et moins beaux essaient de susciter l’intérêt de la jeune femme chacun en utilisant ce qu’il considère être son atout en matière de séduction. Mais la belle demeure insensible aux offensives de charme successives.

Le lieu de ce concours de séduction est une placette située à proximité d’un grand port, visiblement celui de Bgayet ou Bejaia, avec en arrière-plan la rade où plusieurs bateaux attendent d’accoster et, plus loin, les reliefs montagneux tombant à pic vers la mer. Djamel Allam l'a choisie comme scène unique de son film.

Réalisé visiblement avec peu de moyens, sans dialogues, vu le choix fait pour une bande-son qui exprime l’univers musical riche et cosmopolite de Djamal Allam, le film est bâti au plan de la mise en scène sur l’opposition entre l’immobilité de la jeune femme en rouge et blanc et la mobilité de tous autres personnages. A l'exception cependant de la dame en haïk, elle aussi immobile en position assise et vêtue en blanc et rouge. Par cette ressemblance, Djamel Allam veut sans doute nous signifier que la jeune femme en rouge blanc et issue de celle en haïk suite à l'évolution séculaire de la société algérienne. Parmi les nombreux personnages stressés ou hyper-actifs, je présente les deux plus marquants de mon point de vue:

- Un drôle de zèbre entre deux âges, mi activiste amazigh, mi rasta, le blouson surchargé de signes distinctifs colorés, dansant en marchant aux sons de la musique bruyante d’un énorme radiocassette porté sur l’épaule ;

- L’intellectuel, dos voûté, vêtu d’un manteau laissé ouvert et portant une serviette en cuir usée et surchargée de gros livres dont le contenu semble être le vestige d’une époque révolue et le produit d’une société autre qu’algérienne.

Ce film est à mon avis plus riche de sens que ce qui a été écrit par la presse lors de sa première vision à l’occasion du festival du cinéma maghrébin d’Alger. En effet, il se prête non pas à un seul mais à trois niveaux de lecture :

- Le premier niveau, le plus évident relevé par les journaux, est sa dénonciation des agressions, à motivation dominatrice, exercée par beaucoup d’hommes à l’encontre de femmes, notamment celles qui veulent affirmer leur autonomie en conformité avec les tendances du monde actuel.

- Le deuxième niveau, toujours dans le registre de la dénonciation, est la défense des femmes à convictions modernistes –symbolisée par la première en rouge et blanc- contre la persistance des usages dépassés ou archaïsmes, représentés par la deuxième en haïk, et surtout, l’émergence des pratiques décadentes ou opposées au progrès, personnifiées par la dernière en nikab noir, au comportement à la fois agressif et ridicule ;

- Le troisième niveau, en plus de la dénonciation, va jusqu'à la condamnation des algériens me semble-t-il, car la jeune femme en rouge-blanc, de plus assise sur un banc vert, symbolise manifestement l’Algérie pour Djamel Allam. Une Algérie non pas « aveugle » mais « aveuglée », c’est-à-dire immobilisée et désarmée par l’incapacité persistante de ses propres enfants à la projeter dans une modernité incontournable si, toutefois, s’agit bien de la rendre « forte et prospère » comme aiment à nous le répéter les adeptes de la langue de bois politicienne.

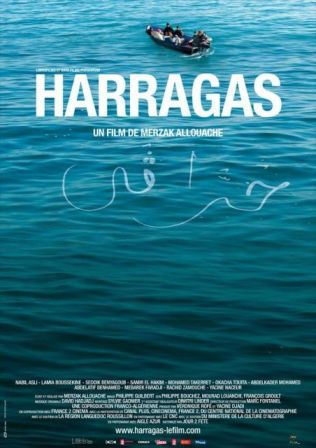

Harraga, film de Merzak Allouache. La fuite ou la mort.

Harragas, réalisé par Merzak Allouache, avec Lamia Boussekine, Nabil Asli, Samir El Hakim… Durée 01h35 mn ; Année de production : 2009 ; Pays : France, Algérie; Distributeur : Jour2fête.

Synopsis : Mostaganem, à 200 Km des côtes algériennes. Hassan, un passeur, prépare en secret le départ illégal d'un groupe d'immigrants vers les côtes espagnoles. Dix " brûleurs ".

J’ai vu le film lundi 19 avril 2010 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Fath). Première surprise : « Harragas » est vraiment boudé par le public ; nous sommes à peine une dizaine perdu dans l’immensité de la salle.

Le film commence par le suicide par pendaison d’un jeune homme à l’intérieur d’un cabanon en bois monté sur pilotis sérieusement rongé par l’humidité du bord de mer. Le jeune homme a été refoulé deux fois du pays européen où il s’est rendu clandestinement. Pour la troisième fois, il a voulu faire un « voyage » sans risque de retour forcé.

Une fois cet événement dramatique présenté, le cours du film prend une autre direction : les préparatifs d’une autre expédition en barque à moteur aussi bien côté passeur – d’une méchanceté noire comme il se doit- et des candidats au voyage clandestin, parmi lesquels la sœur du défunt ainsi que deux de ses amis, depuis Mostaganem jusqu’au point le plus proche de la côte espagnole.

Au cours du film, il apparaît que le scénario souffre de faiblesses qui empêchent le spectateur d’être accroché par l’histoire, de prendre vraiment en sympathie ses personnages :

- En effet, très peu d’informations sont introduites dans le film pour donner de la consistance aux personnages et permettre au spectateur de les identifier d’un point de vue social, psychologique et, peut-être, symbolique.

- En voulant à tout pris faire passer faire passer un message politique « d’actualité », deux personnages sont introduits inexplicablement : « un barbu » en rupture avec ses amis et une sorte de vautour, hybride de malfaiteur et d’indic, montré alors qu’il épie le passeur lors d’une scène de beuverie dans un bar. Les deux seront de la traversée et se battront à mort.

Le message « téléphoné » du réalisateur est que les responsables des malheurs des algériens, spécialement de ceux qui tentent la traversée au péril ou au prix de leur vie sont, d’une part, les profiteurs du système autoritaire et corrompu et, d’autre part, les tenants de l’islamisme politique à vocation totalitaire.

Il reste tout de même de ce film inachevé (bâclé ?) les belles scènes de plages, de côtes et de haute mer ; le bruit assourdissant des vagues (c’est « la musique » du film) ; les affrontements en pleine mer dans le huis –clos de la barque pleine à craquer.

L’œuvre de fiction réussie sur les harraga reste encore à faire.

Les bureaux de Dieu, un film français de Claire Simon. Grandeur et servitudes féminines

Un film de Claire Simon, avec Nathalie Baye, Nicole Garcia, Isabelle Carré (...) ; Genre : Comédie dramatique; Durée : 2H02 mn ; Année 2008 ; France.

Résumé : Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec son copain c’est devenu sérieux, la mère de Zoé lui donne des préservatifs mais elle la traite de pute, Nedjma cache ses pilules au-dehors car sa mère fouille dans son sac, Hélène se trouve trop féconde, Clémence a peur, Adeline aurait aimé le garder, Margot aussi. Maria Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte, Ana Maria a choisi l’amour et la liberté.

Anne, Denise, Marta, Yasmine, Milena sont les conseillères qui reçoivent, écoutent chacune se demander comment la liberté sexuelle est possible.

Dans les bureaux de Dieu on rit, on pleure, on est débordées. On y danse, on y fume sur le balcon, on y vient, incognito, dire son histoire ordinaire ou hallucinante

« Les bureaux de Dieu », qui désignent les services du planning familial, je l’ai vu samedi 17 avril 2010 à la filmothèque Mohamed Zinet (Riadh El Feth) où il a été projeté à l’initiative du Centre culturel français d’Alger. Claire Simon, la réalisatrice, devait être présente mais l'irruption du volcan islandais qui avait bloqué, ces jours là, le trafic aérien depuis et vers l’Europe, en décida autrement. Dommage.

« Les bureaux de Dieu » est une œuvre originale à plus d’un titre :

- Il a tout l’air d’un documentaire mais ne l’est pas : en effet, les faits et situations présentés sont vrais mais ont été rejoués par des comédiennes et comédiens visiblement habités et passionnés par leur rôle respectif.

- A l’inverse, son casting exceptionnel – Nathalie Baye, Nicole Garcia, Béatrice Dalle, Rachida Brakni, Michel Boudjenah, etc. – lui donne l’apparence d’une grande production du cinéma conventionnel qu’il n’est évidemment pas.

- Les cas de plusieurs femmes, d’origine et d’âge différents, qui se présentent aux « bureaux de Dieu », nichés au dernier étage d’un immeuble parisien, sont présentés à tour de rôle avec plein d’émotion et de vérité : courage et conscience des responsabilités de la part des demanderesses, souvent bousculées par des contraintes impossibles à résoudre ou ignorer, et écoute patiente et conseils éclairés de la part des travailleuses et travailleurs sociaux.

Après avoir vu ce film, je me rends compte que le pouvoir de décider d’enfanter ou non qui revient principalement aux femmes n’est pas seulement l’expression de leur liberté mais aussi de la grandeur et des servitudes de leur condition où qu’elles se trouvent dans le monde.

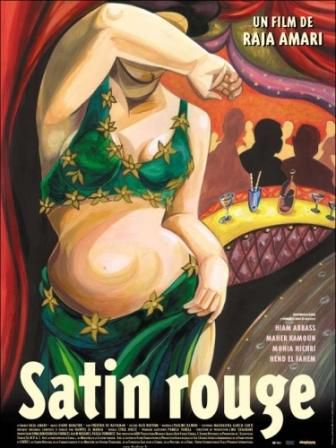

Satin rouge الحريرالاحمر, film franco-tunisien de Raja Amari. La liberté en dansant

Long-métrage franco- tunisien réalisé par Raja Amari; avec Hiam Abbass, Maher Kamou, Hend El Fahem, durée : 01h40min ; année de production : 2001; v.o. en arabe tunisien ; distributeur : Diaphana Films

Synopsis : Lilia est pour tous une «femme rangée», une mère ordinaire. Elle vit à Tunis avec sa fille Salma, adolescente, qu'elle élève seule depuis la mort de son mari. Par un concours de circonstances et pour protéger sa fille qu'elle croit à la dérive, Lilia se rend un soir dans un cabaret, le «Satin Rouge». Un monde nouveau s'ouvre alors à elle, attirant et inquiétant à la fois: celui de la nuit, de la danse et des plaisirs.

J’ai vu le film « Satin rouge » de Raja Amari, réalisatrice de Tunisie, à l’occasion de sa projection par le ciné-club « Chrysalide » le vendredi 24 juin 2011 à la filmothèque Mohamed Zinet (Riadh El Feth, Alger).

Le film raconte la seconde vie de Lilia, la quarantaine, belle, femme au foyer, veuve et mère d’une fille unique, qui décide de s’aventurer à l’extérieur de son domicile. L’usage du verbe « s’aventurer » s’explique par le fait que «le dehors » symbolise dans la tradition des sociétés nord-africaines les espaces réservés aux hommes ; « le dedans », c’est-à-dire l’intérieur des maisons, quant à lui représente le territoire des femmes.

Au départ, le motif de ces sorties parait être, pour nous spectateurs, de surveiller les allées et venues de sa fille, Salma, étudiante, dont les absences du domicile familial commencent à l’inquiéter par rapport au risque d’avoir de mauvaises fréquentations. C’est dans un cours de danse orientale, où Salma s’est inscrite, que Lilia découvre sa liaison avec Chokri, un musicien joueur de derbouka (instrument de percussion utilisé en Afrique du Nord) dont le rôle est d’accompagner et rythmer les mouvements des apprenties danseuses.

En suivant en cachette Salma et Chokri dans leurs déplacements, Lilia découvre l’existence d’un cabaret, « Satin rouge », situé non loin de son quartier de résidence. En y retournant une deuxième fois aux heures d’ouverture nocturne, elle se retrouve comme aimantée et possédée par la musique, les danseuses orientales et l’ambiance de fête régnant dans ce lieu de plaisir dont la clientèle est composée exclusivement d’hommes, âgés dans leur grande majorité. Bien accueillie et encouragée par les danseuses, elle arrive assez tôt à bien danser et s’intégrer à leur groupe. Au fil des nuits dansantes, Lilia se rapproche de plus en plus de Chokri, si bien qu’un soir elle décide de le suivre dans son petit cabanon blanc-bleu du bord de mer et de coucher avec lui, sachant que ce dernier ignore encore son lien de parenté avec Salma. La scène érotique est tournée dans le clair-obscur de l’intérieur du cabanon tel, m’a-t-il semblé, un numéro de danse orientale qui aurait été exécuté à l’horizontal. Nous découvrons alors le motif profond des sorties de Lilia : la poussée irrésistible, telle une éruption volcanique, d’un désir de vie et de liberté depuis longtemps refoulé.

Le film finit en faux happy-end : la fête de mariage de Salma et Chokri agrémentée des numéros de danse de Lilia. Cependant, Le désarroi visible quoique muet de Chokri pousse à imaginer ce que sera l’épreuve insoutenable de devoir vivre avec les deux femmes, la fille et sa mère, ses deux amantes. Le souffle coupé, nous appréhendons à raison de voir entrer en action les agents de la tragédie et du malheur. Mais le film s’arrête là, juste devant cette sorte de gouffre, de trou noir sur l’avenir des trois personnages principaux.

Chroniques afghanes, documentaire de Dominic Morissette (Canada). Les voix du renouveau

Documentaire de 52 minutes réalisé en 2007 par Dominic Morissette (Canada)

Après « Home » d’Ursula Meier, le second film que j’ai vu lors des journées du cinéma francophone d’Alger est un documentaire du canadien Dominic Morissette, « Chroniques afghanes », tourné en 2007. Ce documentaire de 52 minutes tente de présenter un état de la situation en Afghanistan quelques années après que les talibans aient été chassés du pouvoir par la coalition internationale dirigée par l’OTAN.

Pour ce faire, le réalisateur s’est introduit auprès de gens des médias de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan. Les personnes interviewées – journalistes, responsables de la diffusion de magazines, vieux coiffeur, ex-soldat de l’armée afghane, vendeur de journaux à la criée – font, grosso modo, le constat d’une évolution positive dans la mesure où le pays commence à s’ouvrir à des perspectives d’avenir en accord avec les normes et pratiques universelles en terme d’éducation, de développement et de démocratie. Toutefois, ils notent dans leur majorité une absence d’amélioration en matière d’investissement, d’emploi et de niveau de vie tant à Kaboul – devenue une agglomération de 3 millions d’habitants aux équipements collectifs et services publics gravement défaillants - qu’en province où la situation est certainement, dans le meilleur des cas, aussi mauvaise que dans la capitale.

Sans excès d’optimisme, « Chroniques afghanes » donne tout de même l’impression positive d’un retour vers les chemins du progrès et du bien être même si l’épilogue – tourné lors d’un deuxième voyage effectué quelques mois plus tard par le réalisateur- donne des indices inquiétants d’un retour clandestin des talibans jusqu’à Kaboul avec par exemple le cas de la journaliste qui a du quitté son emploi suite à des menaces entendues dans son quartier de résidence. Oui, même si dans le pire des scénarios où les talibans reprendraient le pouvoir ils sont condamnés à l’échec car leur démarche excessivement idéologique est totalement déconnectée du monde actuel. L’Afghanistan, par contre, est sûr de réussir par la volonté de ses hommes et femmes conscients dont les témoignages de quelques uns d’entre eux ont constitué toute la matière instructive de ce documentaire réussi réalisé avec intelligence et modestie par Dominic Morissette.

Entretiens de Claude Lanzmann, l'auteur des films documentaires sur la Shoah, avec Jan Karski, résistant polonais de la deuxième guerre mondiale, diffusés par Arte

Dans le roman « Jan Karski » de Yannick Haenel (Gallimard, Paris), il est question d’une reconstitution imaginée de l’entrevue de Jan Karski, résistant et messager de la résistance polonaise, avec J.D. Roosevelt, le président des USA, afin de l’informer sur l’extrême gravité de la situation en Pologne sous occupation nazie, en particulier du sort tragique des juifs soumis à un plan d’extermination. Selon ce romancier, le président américain a montré à cette occasion du désintérêt voire de l’indifférence pour le sort des juifs. Claude Lanzmann, l’auteur de Shoah (1985), le film documentaire historique qui est la référence incontournable jusqu’à nos jours (Arte, la chaîne franco-allemande, l’a rediffusé le 19 janvier 2010, jour du 65ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz) a récemment rendu public, en guise de démenti aux élucubrations de Yannick Haenel, la seconde journée de l’entretien inédit qu’il a enregistré en 1978 avec Jan karski. Cette partie de l’entretien porte essentiellement sur son entrevue en juillet 1943 avec le président Roosevelt en compagnie de l’ambassadeur de Pologne à Washington.

Jan Karski a d’abord longuement parlé de ses impressions sur la personne de Roosevelt, son aspect physique, sa gestuelle, ses intonations de voix en tentant parfois de les mimer. Il est évident qu’il éprouve une grande admiration pour la personne en qui il voit non seulement le président des U.S.A mais aussi l’homme le plus puissant du monde.

En fait, l’entretien, dont le déroulement a été grandement orienté par le président Roosevelt grâce aux questions qu’il a posées, à plutôt porté sur la situation générale en Pologne et en Europe de l’Est. Du sort des juifs polonais, il dit qu’il en a fait juste une brève présentation vers la fin de l’entrevue sans que le président américain dise quoi que ce soit et pose une quelconque question à ce sujet. Son intérêt sélectif pour les propos de Jan Karski semble avoir été dicté par les besoins directs de la conduite de la guerre en Europe.

Sans doute pour montrer que le sort des juifs polonais et européens est loin de lui être indifférent, le président Roosevelt à recommandé à Jan Karski d’aller voir de sa part un certains nombre de personnalités américaines influentes susceptibles de répondre à ses cris d’alarme au sujet du plan d’extermination que les nazis ont mis à exécution ces années là. Parmi ces personnalités en vue, Félix Frankfurter, juge à la cour suprême, d’origine juive et ami et confident du président américain. A l’issue du rapport de Jan Karski, il dit : « Je ne dis pas que vous mentez, mais je ne vous crois pas. Je suis un juge des hommes. Je connais l'humanité. Ce que vous dites est impossible." Autrement dit, ne pouvant pas y croire, il refuse d’y croire.

A la fin de son entretien avec Caude Lanzmann, Jan Karski conclut en substance, les yeux pleins de larmes : l'existence de l’holocauste (ou la shoah) a été réfutée car aucune des personnalités rencontrées n’est préparée par son éducation et son expérience à recevoir et accepter ce genre de réalité jusqu’alors inconnue dans l’histoire humaine.

Le philosophe français et juif, Raymond Aron résume bien les propos de Jan Karski: "Je l'ai su, mais je ne l'ai pas cru. Et parce que je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas su".

la voisine, film de Ghaouti Bendedouche, avec Biyouna. Un film féministe avec pour scène la Casbah d'Alger.

« La voisine », film de Ghaouti Bendedouche, avec Biyouna, durée 100 mn année 2003, Algérie.

Situé sur les collines d'Alger et dominant la mer, le monde de la Casbah est un univers clos et hermétique régi par des lois sévères et conservatrices. Chaque jour, à tour de rôle, une femme, effectue les corvées ménagères quotidiennes. L'arrivée d'une nouvelle voisine, ignorante des règles de la casbah, va perturber l'ordre habituel.

J'ai vu ce film, une comédie satirique de Ghaouti Bendedouche, le lundi 05 avril 2010 à la salle El Mouggar (Alger centre). Il a été reprogrammé à l'occasion d'un cycle consacré au cinéma comique algérien.

L'essentiel de l'histoire se passe entre femmes, au foyer pour la plupart, à l'intérieur d'une grande maison typique de la Casbah d'Alger - et aussi plus ou moins des autres casbahs d'Algérie, faut-il préciser - où habitent plusieurs familles dans des pièces bâties sur deux niveaux disposée autour d'une grande cour centrale.

Je crois erroné de réduire, comme l'ont fait quelques « critiques » visiblement imbus de leur vision européocentriste, le propos de ce film à une description de la vie quotidienne dans les intérieurs de la Casbah ou encore à des disputes tragi-comiques entre des femmes assaillies par les difficultés de la vie quotidienne. Il est, à mon avis, bien plus que cela : c'est aussi et surtout un tableau de la condition des femmes à l'époque récente de son tournage, l'année 2003. En effet, tous les événements, visiblement inspirés de faits réels, mis en scène par G. Bendedouche, sont significatifs de l'ascension d'un véritable pouvoir féminin dans les familles algériennes :

- un vieux père loue pour sa fille une chambre dans cette grande maison, où toute intimité personnelle est réduite à peu de chose, et l'y laisse habiter seule ;

- un autre père, faute de pouvoir imposer le hidjab à sa jeune fille qui aime au contraire les jeans moulants et face à l'opposition de son épouse à ce sujet, bat en retraite en criant avoir décidé de les quitter ;

- une mère, qui marie son fils en réalité pour disposer d'une bonne à tout faire, voit, au bout de quelques semaines, la nouvelle mariée prendre sa valise et retourner chez ses parents ;

- une jeune femme célibataire sort avec un homme et se fait un jour imprudemment engrosser par celui-ci qui la quitte aussitôt après. Mais aucun sentiment de désespoir ou d'abandon ne transparait chez cette jeune femme.

- une jeune femme, dont le mari s'intéresse ouvertement à une autre femme – la nouvelle locatrice ou « la voisine »- allant jusqu'à lui proposer un rendez-vous amoureux, se bat pour garder son statut d'épouse unique, sans rivale.

En définitive, « la voisine » rend compte en quelque sorte de l'accroissement du pouvoir des femmes dans les familles algériennes allant parfois jusqu'à des manifestations extrêmes de matriarcat. L'autre aspect de la question féminine en Algérie, que le film n'aborde pas, est de savoir quand et comment le rôle de femmes dans les autres champs de la société – principalement l'économie et les institutions publiques - sera à la mesure de celui qu'elles détiennent actuellement dans l'espace familial.

Un prophète, film de Jacques Audiard avec Tahar Rahim. L'élève est le maître.

Fiche technique : titre : Un prophète ; réalisation : Jacques Audiard ; scénario : Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Nicolas Peufaillit, Abdel Raouf Dafri ; directeur de la photographie : Stéphane Fontaine ; 1er assistant réalisateur : Serge Onteniente ; 2éme assistant réalisateur : Jean-Michel Correia ; compositeur : Alexandre Desplat ; musique additionnelle (interprète) : Sigur Ros ; monteuse : Juliette Welfling ; chef décorateur : Michel Barthélémy ; collaborateur artistique : Thomas Bidegain ; costumes : Virginie Montel ; coiffeur : Pierre Chavialle ; maquilleuse : Frédérique Ney, (etc.) ; durée : 2h29mn ; date de sortie en salle : août 2009 ; interprètes : Tahar Rahim (Malik El Djebena), Niels Arestrup (César Luciani ), Adel Bencherif ( Ryad ), Hichem Yacoubi (Reyeb, la première "mission" de Malik) , Réda Kateb ( Jordi, le gitan), etc.

Synopsis : Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 18 ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la Centrale. Le jeune homme apprend vite. Au fil des 'missions', il s'endurcit et gagne la confiance des Corses. Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau. Pour les Corses, il continue à jouer avec docilité son rôle de larbin. En coulisses, il profite de ses sorties régulières pour mettre en place un trafic de drogue entre la prison et les cités. Il parvient ainsi à s'imposer peu à peu jusqu'à obtenir l'estime des musulmans, 'l' autre' clan de la Centrale. Alors que débute une guerre de succession entre les deux bandes rivales, Malik est bien décidé à s'emparer du pouvoir.

J'ai vu ce film français le samedi 22 mai 2010 à la salle Cosmos (Riadh El Feth). Sa projection a été organisée conjointement par le centre culturel français d'Alger (CCF) et le ciné club « Chrysalide ». Le film, sorti en 2009, a eu un grand succès tant artistique que commercial. La présence exceptionnel de l'acteur principal, Tahar Rahim, et d'un des scénaristes, Abdelraouf Dafri, a donné à cette séance un cachet particulier. Ce que l'assistance a fort bien compris en réservant un accueil triomphal aux deux franco-algériens. Après la projection, ils ont répondu, dans une ambiance chaleureuse, aux questions sur le film de l'assistance.

« Un prophète » est effectivement une réussite à plusieurs points de vue. Le scénario, riche et original, est à la base des innovations apportées par rapport aux tendances existantes du cinéma français. Il met en scène l'ascension fulgurante d'un jeune délinquant endurci dans un milieu carcéral contrôlé par deux clans hostiles.

La population carcérale y est visiblement composée de détenus en majorité d'origine maghrébine. A l'intérieur de cette population, deux clans organisés coexistent et s'affrontent à l'occasion, les corses et les islamistes. Cependant, les corses sont les plus forts à l'intérieur, par leurs complicités dans l'administration de la prison et à l'extérieur, par leur implantation dans le milieu du banditisme hexagonal.

Le personnage principal est, Malik El Djebena, un jeune homme de 19 ans, français d'origine algérienne. Au début du film, il est transféré d'un centre de détention pour mineurs à une prison pour adultes où il doit achever de purger une peine de quelques années. Les cheveux coupés à ras, le visage couvert de traces de coups, solitaire et renfermé, on dirait un enfant sauvage ou un rescapé du bagne, s'il en existait encore.

Le parcours du jeune détenu a tout d'une « success story », avec la précision que sa réussite s'est faite non par la voie, morale et légale, de la réinsertion sociale mais plutôt celle, plutôt amorale qu'immorale, du crime. Comme tout « prophète » qui se respecte, Malik El Djebena est bien soutenu par la providence. En effet, de détenu isolé et exposé à tous les dangers de la prison, il passe sous la protection du clan des corses dès qu'il a exécuté pour leur chef, César Luciani, un « contrat » ou « mission » : tuer, en tranchant la carotide avec une lame de rasoir, dans sa cellule un détenu d'origine maghrébine, Rejeb, récemment transféré, qui a négocié avec la justice un allégement de sa peine en échange d'un témoignage contre un chef mafieux. Devenu larbin en titre du caïd corse, il en profite pour apprendre les codes du milieu ; et pour ce faire, il va jusqu'à apprendre la langue corse que les malfrats utilisent parfois à la place du français pour protéger leurs secrets. Le temps passant et une certaine confiance s'installant, César Luciani confie à Malik El Djebena, sous couvert de permissions d'une journée pour bonne conduite, des missions à l'extérieur de la prison pour le compte de son organisation criminelle. Malik El Djebena en profite pour travailler à son compte en réalisant des opérations de trafics de drogue en collaboration avec son ami de détention, Ryad , libéré et gravement malade. La dernière mission, la plus dangereuse qu'il accomplit – l'élimination par lui seul, en plein Paris, d'un caïd italien d'une bande rivale, et de toute sa garde rapprochée, pourtant bien à l'abri dans un 4X4 blindé, le hisse au sommet de la hiérarchie du milieu. Cette nouvelle position lui permet d'opérer un changement de camp – il s'allie au clan des islamistes- et évince son désormais ex-chef, César Luciani, pour prendre la tête d'une organisation qu'il aura créée sous les décombres des groupes existants.

« Un prophète » véhicule un message optimiste quant aux capacités, d'une part, de la société française à intégrer ses populations d'origine étrangère et, d'autre part, de celles-ci à réussir leur intégration sans remettre en cause le régime républicain, y compris dans ses bas-fonds les plus obscurs que sont les zones de non droit dirigées par les mafias du crime.

Il reste toutefois un côté troublant dans ce film : c'est le refus d'assumer les conséquences de l'histoire de la réussite amorale de Malik El Djebena. Tueur et manipulateur dangereux, il garde tout de même un côté exceptionnellement humain (il fait don des bénéfices de ses trafics à l'imam de la prison, s'occupe de la femme et de la fille de son ami décédé). Autrement dit, peut- on être à la fois dangereusement mauvais et idéalement bon ? Si oui, il faudrait croire que sa personnalité hors norme (inspiré de personnes réelles ou, au contraire, imaginé ?) de prophète républicain le met en situation d'incarner miraculeusement et le bien et le mal.

Le ventre de l’architecte (The Belly of an Architect ), réalisation et scénario de Peter Greenaway. l’Eternel et l’Ephémère

The Belly of an Architect (Le ventre de l'architecte), film dramatique, réalisation et scénario de Peter Greenaway, Royaume-Uni, 1987, durée 1h58mn, avec Brian Dennehy (Stourley Kracklite), Chloe Webb (Louisa Kracklite), Lambert Wilson (Caspasian Speckler), Sergio Fantoni (Io Speckler ), Stefania Casini (Flavia Speckler), etc.

Synopsis : Un architecte américain est invité à Rome pour réaliser une exposition sur une de ses idoles, l'architecte visionnaire français Etienne-Louis Boullée. Stourley Kracklite arrive avec sa charmante épouse Louisa. Obsédé par son travail, il souffre de maux de ventre et devient paranoïaque tandis que sa femme se tourne vers un jeune architecte italien.

Voilà l'œuvre d'un esthète, pleine de ces significations abstraites de l'Art souvent situées sur des cimes difficiles à atteindre mais jamais inintéressantes à visiter. Cette appréciation ne devrait pas être comprise comme une intention de minimiser d'entrée la valeur de l'œuvre de Peter Greenaway. Elle est juste destinée à tenter de définir en quelques mots sa vision.

Le film a pour premier sujet, l'Art en général, l'Architecture en particulier et la sculpture et la photographie, accessoirement. Il est lui-même bâti sur le modèle de l'œuvre ou plutôt de l'anti-œuvre d'architecture : en effet, la base de la première est l'idée d'équilibre tant physique qu'esthétique, celle de la seconde, c'est-à-dire de l'intrigue du film, est son opposé, le déséquilibre entre les personnages et les rapports (déséquilibrés) qui en résultent.

Le déséquilibre à l'origine de dérèglements dans la vie des personnages et de leurs rapports repose sur les écarts d'âge entre les principaux protagonistes de l'histoire qui sont au nombre de trois : l'architecte quinquagénaire, Stourley Kracklite, son épouse, Louisa, qui à l'âge de sa fille et le jeune architecte italien, Caspasian Speckler, son rival. Premier déséquilibre.

Le couple d'américains (avec la précision que Louisa est de parents d'origine italienne) est venu de Chicago – une ville neuve, presque sans histoire dirions-nous - diriger la préparation d'une exposition consacrée à l'architecte classique français Etienne-Louis Boullée à Rome – la ville éternelle, qui fut une cité – monde pour reprendre l'idée de Fernand Braudel. Second déséquilibre.

L'histoire du film, qui est surtout celle des rapports de l'architecte, Stourley Kracklite, de sa jeune et belle femme, Louisa, et de l'architecte romain aux dents longues,Caspasian Speckler, se déroule dans un permanent voisinage entre deux dimensions de notre monde qui sont, d'une part, la vie quotidienne des gens avec ses aléas ( précarité des liens amoureux et des êtres aussi, exprimée par les liaisons adultérines et la maladie) et la pérennité de l'Art avec pour théâtre de représentation, Rome, et pour modèle d'homme « immortel », l'architecte Etienne-Louis Boullée.

Empêtré dans ses ennuis de santé, qui vont le séparer en quelques mois de sa femme et l'empêcher de garder jusqu'à son terme la direction de son projet d'exposition, Stourley Kracklite, s'enfonce dans une paranoïa qui lui fait soupçonner celle-ci de l'empoisonner à très petite dose. C'est une fois le diagnostic de sa maladie rendu par un médecin, à savoir une tumeur cancéreuse à son stade terminal, qu'il se libère enfin, la mort apparaissant proche, des contingences de l'existence et engage ce qui lui reste d'énergie pour faire le grand saut dans la dimension de l'Art comme, le croit-il, voie d'accès vers l'éternité. Ainsi, le jour même de l'inauguration du projet dont la direction lui a été enlevée par les bailleurs de fonds suite aux intrigues de son peu scrupuleux rival, il organise sa disparition en se jetant du haut de l'édifice alors que, au même instant, son ex-épouse enceinte de lui met au monde leur enfant en pleine cérémonie inaugurale (toujours l'idée d'équilibre : le père meurt, son enfant naît. N'est-ce pas aussi une forme d'immortalité, cette continuité des générations ?). De cette manière, c'est-à-dire par effraction et avec fracas, il espère pouvoir entrer dans l'éternité de l'Art en intégrant à la fois l'histoire d'une merveille d'architecture et celle d'un grand architecte, dont la présence, matérielle pour l'une et immatérielle pour l'autre, résiste à l'usure du temps.

Lolita, film de Stanley Kubrick. Amours mortels entre trois adultes enfermés et une ado libérée

Lolita, film britannique de Stanley Kubrick ; d'après le roman éponyme et le scénario de Vladimir Nabokov ; avec James Mason (Humbert), Shelley Winters (Charlotte Haze), Sue Lyon (Dolorès « Lolita » Haze), Peter Sellers (Clare Quilty/ Dr Zempf) ; noir et blanc ; durée 153 minutes ; année de sortie, 1962.

Résumé : Humbert Humbert, professeur de littérature française, cherche à louer une chambre pour l'été dans le New Hampshire. À cette occasion, il se présente chez Charlotte Haze, une veuve en mal d'amour qui, jouant les enjôleuses et les érudites, lui fait visiter sa maison et lui vante tous les avantages de la chambre à louer. C'est uniquement parce qu'il découvre l'existence de la jeune fille de Charlotte, Dolorès (surnommée « Lolita »), dont il tombe amoureux et pour rester auprès d'elle qu'Humbert louera la chambre puis épousera la mère. Lorsque Charlotte apprend la vérité, elle quitte précipitamment sa maison sous le coup de l'émotion et meurt accidentellement en se faisant écraser par une voiture. Humbert, « beau-père » de Lolita, est son tuteur légal. Leurs amours, d'abord platoniques, deviennent passionnées…

22 octobre à 17h30. Avec la reprise récente des séances du ciné-club « Chrysalide » à la filmothèque Mohamed Zinet (Riadh El Feth, Alger), j'assiste à la projection du film « Lolita » de Stanley Kubrick.

Je précise dès le départ que « Lolita » (hasard ou plutôt caractère sulfureux de l'histoire qui a rendu le film quasiment invisible en Algérie ?), ne fait pas partie des nombreux films de Stanley Kubrick que j'ai déjà vu. Ainsi « Docteur Folamour », je l'ai vu adolescent vers la fin des années 1960 à sa projection à l'émission mythique d'Ahmed Béjaoui, « Télé ciné-club ». Quant à d'autres – « l'ultime razzia », « Barry Lindon », « Spartacus », « Full métal Jacket », « 2001 l'odyssée de l'espace », « Shining » – je les ai vus dans les décennies 1970 et 1980, la plupart à la cinémathèque d'Alger, rue Ben M'hidi.

S. Kubrick a marqué le septième art par sa capacité – trait caractéristique des génies- à renouveler en profondeur les genres cinématographiques dans lesquels il inscrit ses œuvres. Chacun de ses treize films aborde effectivement un genre cinématographique déterminé : policier, pour « l'ultime razzia », Péplum, pour « Spartacus », politique-fiction, pour « Docteur Folamour », guerre, pour « Full metal jacket », fantastique, pour « Shining », science-fiction, pour « 2001, l'odyssée de l'espace », historique, pour « Barry Lindon », etc. « Lolita » se situe manifestement dans le genre du mélodrame. Ses films ont eu un tel impact sur le cinéma comme art que, à chaque fois, il y a un avant et un après Kubrick.

« Lolita », c'est d'abord un roman sulfureux, chef-d'œuvre de l'écrivain américain d'origine russe, Vladimir Nabokov. A sa parution dans les années 1950, le roman a fait scandale car deux thèmes qui sont développés, le penchant de certains hommes adultes pour les petites jeunes filles ainsi que l'inceste – des tabous, ont heurté frontalement la bonne conscience morale américaine.

Le scénario du film est l'œuvre de V. Nabokov lui-même mais S. Kubrick ne l'a finalement pas respecté entièrement. Ce dernier, soucieux, semble-t-il, d'éviter l'interdiction de son film et son échec commercial, a préféré gommer la partie du scénario qui traite du penchant maladif d'Humbert pour les petites filles ainsi que de ses rapports incestueux avec Lolita dont il est devenu le beau-père. Les rapports incestueux décrits dans le roman sont à peine suggérés dans le film. Lolita a, d'autre part, été sensiblement vieillie dans le film où l'interprète, S. Lyon, a seize ans alors qu'elle en a seulement douze et demi dans le roman.

« Lolita » nous apparaît être essentiellement un drame de l'enfermement. Un enfermement mental des personnages dans les territoires imaginaires de leurs obsessions individuelles. Cela avec l'absence de communication et l'incompréhension consécutives à cette incapacité fondamentale des personnages à identifier et reconnaître les rêves et les idées de l'autre, cet être pourtant aimé. C'est du moins le cas de trois des quatre personnages principaux du film, c'est-à-dire Humbert, Charlotte et Clare, les adultes. Seule Lolita échappe finalement à cette auto enfermement auquel elle aurait pu succomber par simple désir d'imiter les adultes qui l'entourent. Lolita arrive, grâce tant à sa volonté d'indépendance vis-à-vis des adultes, dont elle perçoit très tôt les jeux pervers, qu'à l'amour salvateur d'un jeune homme bien dans sa peau, à échapper à un sort fatal en trouvant refuge dans le mariage et la maternité.

Voilà une fin apparemment très morale : la jeunesse et l'amour « clean », sans transgression, finissent par triompher. Mais le prix de ce (faux ?) happy end, trois vies fauchées par l'amour à mort d'Humbert, est-il pour autant moral ? Il est au moins permis d'en douter.

Scènes choisies de "Lolita"

Bain de soleil. Lolita (Sue Lyon) telle qu'elle apparaît pour la première fois, à Humbert au début du film.

Partie d'échecs. L'intrusion de Lolita provoque le trouble entre Charlotte Haze, sa mère (Shelley Winters) et Humbert Humbert (James Mason).

Bain. Humbert prend un bain heureux et soulagé après le décès accidentel de Charlotte, son épouse

Home, film de Ursula Meier, avec Isabelle Huppert.. Huis-clos en famille et éloge de la fuite.

Réalisé par : Ursula MEIER

Avec : Isabelle Huppert , Olivier Gourmet , Adélaïde Leroux Durée

Durée 1h37min

Pays de production : Belgique, France

Titre original : Home

Distributeur : Diaphana

Synopsis : Au milieu d'une campagne calme et désertique s'étend à perte de vue une autoroute inactive depuis sa construction plusieurs années auparavant et laissée à l'abandon. Tout au bord du bitume, à quelques mètres seulement des barrières de sécurité, se trouve isolée, une maison avec un petit jardin. Dans cette maison vit une famille. Les travaux reprennent et l'autoroute va être mise en circulation.

L'histoire du film part d'une idée à laquelle j'ai eu de la peine à adhérer : le mal que ça peut faire d'habiter au bord d'une autoroute. Difficile d'y croire, surtout que ca se passe dans une société hyper organisée, en France (ou alors en Suisse, ou les deux, la réalisatrice étant franco-suisse !).

La première partie du film présente l'envahissement progressif, donc le bouleversement de la vie de cette famille de cinq personnes ( le mari, l'épouse et les trois enfants, deux filles et un garçon) par l'ouverture d'un tronçon d'autoroute qui passe juste en face de leur maison isolée en pleine campagne : difficultés de se déplacer à l'école, au travail, pour faire les commissions ; bruits et émanations continuels des moteurs.

Au fil du temps, les nuisances s'accroissent. Avec l'apparition des embouteillages, la pollution devient insupportable et leur vie privée est souvent envahies par des milliers d'yeux indiscrets en arrêt forcé.

C'est à ce moment critique que la fille aînée décide soudainement de se sauver sans avertir, sans doute pour faire sa vie, en partant avec un automobiliste de passage.

Commençant à présenter des symptômes inquiétants de maladies (boutons, difficultés respiratoires, insomnies…), le père, en accord avec la mère, ferme toutes les ouvertures de la maison et renforce l'isolation en plaçant de la laine de verre le long des murs. A ce moment, commence pour eux un calvaire d'un autre genre : quasi absence de bruits de l'extérieur et d'aération, chaleur de plus en plus suffocante. Ce qui les met lentement mais sûrement dans un état semi comateux, annonciateur d'une fin prochaine… Dans un ultime sursaut de l'instinct de survie, la mère casse le mur fermant la porte d'entrée. Ils se sauvent de leur maison en courant comme des fous à travers les herbes hautes…

La mise en scène rend bien le climat d'oppression qui s'empare des personnages. Elle les serre de près et ne sort pas de leur territoire restreint, y compris lorsque des files interminables d'automobilistes restent bloqués face à leur maison. Cette façon de faire amène le spectateur à imaginer les émotions des personnages : inquiétude mêlée d'amusement du début, effets nocifs des bruits et des gaz d'échappement, confinement et étouffement et, enfin, libération par la fuite.

Le jeu des acteurs, à commencer par l'excellente Isabelle Huppert, rend bien l'évolution de la situation de la famille. Signalons tout de même le caractère à part du personnage de la fille ainée, tout le temps ailleurs, à écouter la musique en casque, fumer comme cheminée et exposer sa nudité au soleil et , surtout au regard des automobilistes. En fait elle a « décroché », est en partance.

La famille vit et agit comme un groupe soudé, un clan dont la mère est le pôle central. Ainsi, quand le père essaie de prendre tout seul les choses en main et d'évacuer sa femme et ses enfants, il se heurte à leur résistance à trois. Seul et isolé, il n'a d'autre issue que de rejoindre le groupe.

Manifestement, « Home » n'est pas un film d'évasion grand public. Au contraire, le spectateur y est pris à rebrousse-poil en le mettant en situation de malaise par rapport au drame de cette famille « représentative » au sens des sondages d'opinion. « Home » me semble être un conte moderne dont il revient à chacun de nous de trouver l'interprétation (ou la morale ?) :

-En asservissant la planète à la satisfaction de ce qu'ils croient être leurs besoins, les humains ne travaillent-ils pas à leur propre perte ?

-Malgré toutes les libertés dont disposent les individus, peuvent-ils vraiment concrétiser leur choix de vie quand les rouleaux compresseurs que sont les états et les entreprises se mettent de travers ?

-Lorsque des être humains sont menacés dans leur intégrité physique et morale, la fuite ne reste –t- elle pas la seule issue viable ?

Le samouraï du crépuscule, film de Yoji Yamada. Le guerrier malgré lui.

Le samouraï du crépuscule (Japon, 2002, 129mn)

Réalisateur: Yoji Yamada

Image: Mutsuo Naganuma

Musique: Isao Tomita

Montage: Iwao Ishii

Acteur: Hiroyuki Sanada, Mitsuru Fukikoshi, Nenji Kobayashi, Ren Osugi, Rie Miyazawa

Auteur: Yoji Yamada, Yoshitaka Asama nach dem Roman von Shuhei Fujisawa

Production: Shochiku Co. Ltd.

Producteur: Hiroshi Fukasawa, Ichiro Yamamoto, Shigehiro Nakagawa

Synopsis: Dans le Japon du début du XIXe siècle, à l'aube de l'ère Meiji. À la mort de sa femme, un samouraï de basse caste, Seibei, doit s'occuper de sa mère malade et de ses deux fillettes. Comme il rentre tôt de son travail, ses collègues le surnomment "Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier mais, étant pauvre, il devra accepter n'importe quelle femme. Un jour réapparaît Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari alcoolique et brutal. Seibei succombe de nouveau à ses charmes. L'ex-mari les surprend et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive à le vaincre avec une épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître. La rumeur de sa victoire se répand et son clan le désigne pour mater un samouraï dangereux.

Le film débute par un enterrement, celui de la femme de Seibei, morte d'une tuberculose qui l'a longtemps immobilisée. Seibei est un samouraï à part. Il se distingue des ses compagnons de condition ou de statut (dans le Japon féodal, le métier de samouraï, comme tous les autres métiers, correspond à une position dans une société très hiérarchisée). Alors que ses compagnons sortent le soir pour boire de l'alcool et passer du bon temps avec des prostituées, lui, refuse, par contre, de les accompagner malgré les demandes insistantes.

Il faut dire que Seibei est chargé de plusieurs responsabilités : épouse gravement malade puis décédée, mère atteinte de sénescence, deux filles encore trop jeunes. Ce surcroît de responsabilités l'a forcé à négliger son état de samouraï qu'il tient pourtant de son père et son sabre, à la fois outil et symbole, avec. Il s'est même séparé de son arme pour payer les frais d'enterrement de sa défunte femme.

Le premier tournant de l'histoire se produit lorsque son ami, engagé dans une armé seigneuriale revient au village avec sa soeur, Tomoe , elle aussi compagne de jeu de son enfance. Elle a été mariée par son frère à un officier qui s'est révélé être un homme violent et alcoolique. Lasse d'être battue, elle finit par s'en séparer. Rattrapée par leur amour de jeunesse, elle va chez Seibei pour les voir, lui et ses filles, puis finit par s'occuper de l'éducation de ces dernières.

Un soir, Seibei raccompagne Tomoe chez elle. Son ex-mari se présente ivre et de mauvaise humeur et veut la reprendre, ce qu'elle refuse. Son frère intervient pour calmer son ex- beau frère. Celui-ci, se disant offensé, le provoque en duel. Mesurant le danger que court son ami, Seibei convainc l'intrus d'accepter de se battre avec lui. Le lendemain, le duel a lieu. Seibei affronte son adversaire avec un sabre en …bois (!) et arrive à l'étaler par terre puis l'assommer.

Le deuxième tournant de l'histoire intervient lorsque meurt le seigneur du fief dans lequel se trouve le village de Seibei ; Après une sourde lutte de succession, un nouveau seigneur s'impose et se débarrasse de ses opposants en le faisant assassiner ou en les contraignant à se faire harakiri. Parmi eux un officier samouraï et homme de confiance de l' ancien seigneur. Ordre lui a été donné de se suicider mais il refuse de l'exécuter et se retranche dans sa maison. Il vient à bout de plusieurs samouraïs, parmi les meilleurs dans le maniement des armes, envoyés pour le tuer .

Le seigneur convoque Seibei et le charge de cette mission. Au départ, il refuse en se présentant comme incapable de battre un adversaire aussi fort mais finit par céder sous la menace.

Pour se préparer au combat, Seibei envoie cherche Tomoe pour l'aider à le coiffer. Il lui déclare son amour et son désir de l'épouser. Elle lui répond qu'elle est déjà fiancée à un autre mais lui déclare tout de même son amour en termes pudiques.

Quelques heures après, Tomoe se dirige vers la demeure du samouraï rebelle escorté de deux officiers de la garde du seigneur, Il y entre et le trouve tapi dans l'obscurité. Le samouraï rebelle lui propose de l'aider à fuir en échange de la vie sauve. En constatant que Seibei est armé juste d'un grand couteau pour l'affronter, il s'estime offensé et l'attaque. Ils se battent dans le noir à travers toute la maison. Seibei finit par terrasser son adversaire qui s'allonge par terre, mort.

A son retour à sa maison, Seibei trouve pour l'accueillir, Tomoe folle de joie de le voir revenu sain et sauf.

Après ce happy end, le visage de la voix off entendue durant tout le film, celui de la fille aînée de Seibei apparaît pour donner l'épilogue : Seibei a vécu trois années de bonheur avec Tomoe et ses deux filles. Un jour, mobilisé par son seigneur pour combattre les troupes impériales du Meiji, il est tué d'une balle.

Quand il lui arrive de rencontrer les anciens compagnons samouraïs de son père – devenus hauts fonctionnaires du nouvel Etat impérial - ceux-ci lui disent qu'il n'a pas eu de chance. Sa fille croit que si car il a vécu comme il a voulu : avec les personnes qu'il aime et en faisant ce qu'il aime, comme travailler la terre. Le pouvoir, les honneurs et les richesses ne l'ont jamais intéressé.

Ajoutons aussi qu'En vivant ainsi, il s'est libéré des carcans de l'ordre féodal avant que la révolution Meiji le détruise. Par contre ses compagnons samouraïs sont passés de servitudes en servitudes, féodales puis impériales.

La mise en scène a été placée au service de la réalisation du portrait moral du personnage principal – caractérisé par l'excellence en tant que mari, père, fils, ami, amoureux, samouraï, agriculteur et la modestie que certains pourraient considérer excessive - et de sa lisibilité pour le spectateur en tant que dimension implicite mais essentielle du film. D'où l'immobilité de la caméra – l'œil du spectateur immobile et de la voix off qui raconte la vie de Seibei – et son positionnement permanent à hauteur d'homme – ainsi dans les scènes d'intérieurs, elle est comme assise ; dans les scènes d'extérieur, comme debout. L'immobilité de la caméra est aussi comme un écho à la sédentarité du personnage principal qui ne quitte à aucun moment son village natal par amour de la vie simple et de la paix et refus de l'aventure et de l'ascension sociale à tout prix.

Nous pouvons conclure qu'avec ce film, Yoji Yamada réalise un chef-d'œuvre dans la continuité de la tradition humaniste et esthétique résolument originale du cinéma japonais des grands auteurs tels Ozu et Kurosawa.

Nahla, film de Farouk Beloufa. Trois femmes arabes à la recherche de la liberté dans Beyrouth en guerre des années 1970

J'ai revu pour la énième fois vendredi 02 avril 2010 le film « Nahla » de Farouk Beloufa à l'occasion de sa projection par le ciné-club « Chrysalide » à la filmathèque « Mohamed Zinet « (Riadh El Feth, Alger). Chaque nouvelle vision est pour moi une redécouverte car ce film est d'une richesse telle qu'il contient et véhicule d'innombrables significations à chaque fois révélées. De ce point de vue, « Nahla » est, comme l'a affirmé l'animateur de « Chrysalide », l'un des plus grands films algériens, sinon le plus grand.

La richesse de sens de « Nahla » provient de son scénario (écrit par le réalisateur avec la collaboration de Rachid Boudjedra, écrivain, et Mouny Berrah, journaliste) et de sa mise en scène réunis ; elle a pour matériaux le mariage de plusieurs dimensions de réalités humaines en un ensemble adapté au langage cinématographique:

- réalités politiques, celles du Liban multiconfessionnel pris dans la tourmente moyen-orientale;

- réalités sociales, celles d'une société ou de sociétés (auxquelles peut être apparentée la société algérienne de l'époque du film comme de l'actuelle, me semble-t-il) où ni les hommes ni, encore moins les femmes, ne sont, a priori, libres de choisir leur vie ;

- réalités psychologiques, celles où les individus sont confrontés à des conflits intérieurs tels qu'ils ne les résolvent qu'au prix, soit des plus grands sacrifices, soit des plus graves renoncements.

Les personnages principaux du film sont trois femmes aux choix de vie assez différents :

- Hind, la militante qui a choisi de consacrer sa vie aux autres – d'autres qui ne sont même pas encore nés étant convaincue que son combat ne peut réellement aboutir qu'au bout de plusieurs générations ;

- Maha, la femme libre qui a décidé d'avoir la maîtrise de son existence mais qui a fait l'erreur qui lui colle à la peau de se marier à un homme immature en mal de maternage ;

- Nahla, la femme - enfant qui nourrit l'ambition de devenir une grande chanteuse mais qui par, fragilité ou peur des épreuves prévisibles, s'abandonne lamentablement au confort facile offert par un milliardaire attiré moins par sa beauté extérieur et intérieur que par un trophée à ajouter son palmarès.

Le quatrième personnage principal, Larbi, le reporter algérien, est un témoin impliqué (ou engagé) de la vie des personnages et des événements qu'ils traversent et, implicitement, une représentation du réalisateur lui-même.

C'est là un film unique en son genre dans le cinéma algérien tant par sa thématique – les temps faussement calmes qui précèdent la tempête de la guerre civile, le lieu de l'histoire et du tournage - Beyrouth de 1977 ravagée par la guerre, ses personnages – trois destins de femmes arabes, l'usage fait de la caméra - sa mobilité travaille au corps les personnages – sa durée - trois heures dans sa version longue que rares sont les réalisateurs dans le monde entier à avoir osé pratiquer.

La dimension de monument du septième art en Algérie donnée par beaucoup de cinéphiles à "Nahla" a fait dire récemment à Farouk Beloufa, qui n'a pas réalisé d'autre film par la suite, qu'il a tout dit dans cette seule création. En somme, Un chef d'œuvre unique dans tous les sens du terme.

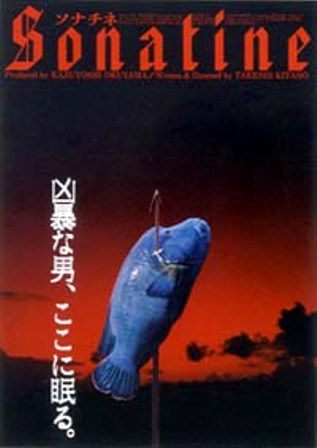

Sonatine, mélodie mortelle, film de Takeshi kitano. Un justicier - hors-la-loi fait le ménage chez les yakusas

Avec Takeshi Kitano, Aya Kokumai, Tetsu Watanabe

Long-métrage japonais. Genre : Policier

Durée : 1h34 min Année de production : 1993

Murakawa et ses hommes sont envoyés à Okinawa pour prêter main forte à un autre clan yakuza. Mais il s'agit d'un traquenard et plusieurs hommes de Murakawa y trouvent la mort. Murakawa prépare sa vengeance, caché dans une petite maison au bord de la mer.

J’ai vu Sonatine, mélodie mortelle, de Takeshi kitano vendredi 12 février passé à l’occasion de la séance hebdomadaire du ciné club Chrysalide.

Voilà un film de yakusas pas comme les autres, selon les propos de l’un des animateurs. Le réalisateur en est aussi l’acteur principal. Le film tient à la fois du cinéma commercial – avec les scènes de violence qui caractérisent le genre- et du cinéma d’auteur – avec un discours sous jacent sur la vie et la mort.

Voici mon interprétation de ce film présentée lors des débats qui ont suivi la projection.

Sonatine est construit sur deux binômes convergents entre eux mais dont les deux termes de chacun sont, par contre, en opposition :

- le moteur de l’histoire est la constitué par la trahison d’un chef de clan yakusa par les chefs suprêmes de son organisation, lesquels ont voulu se débarrasser de lui et de ses compagnons en l’envoyant de Tokyo – leur « territoire » – à l’ile d’Okinawa pour une soit disant mission d’arbitrage entre deux clans locaux entrés en conflit ouvert. Sa révolte est d’autant meurtrière qu’elle est en quelque sorte légitimée par l’abandon par ses chefs du code d’honneur traditionnel des organisations yakusas au profit d’une dérive dans un affairisme sans frein.

- La mise en scène est organisée autour d’une seconde opposition : celle entre la ville et la campagne. La première, terrain d’action ordinaire des yakusas dans tous leurs trafics illégaux, est porteuse de tous les dangers, y compris la mort ; la seconde où, contre toute attente, se déroule la moitié du film, est le lieu où la bande condamnée par son organisation trouve refuge et passe des vacances forcées, somme toute, loin d’être désagréable.

Quant au suicide final du chef de bande juste après avoir massacré à la mitrailleuse les têtes des organisations yakusas tenant une réunion au sommet nocturne ainsi que toute leur garde rapprochée, il peut avoir les deux significations suivantes :

- Ayant dit dans une des scènes du film qu’à force d’avoir peur en permanence, il est préférable de mourir, il choisit de se tuer pour avoir définitivement la paix ;

- après avoir tué ses semblables, il choisit – le personnage ne se faisant aucune illusion sur sa personne- de terminer le sale boulot. Dans ce cas, le suicide n’est pas une fuite mais une (auto) punition.

Vertigo, Sueurs froides, film d'Alfred Hitchcock. Vertige de l'amour, vertige des hauteurs

Vertigo, Sueurs froides, Réalisé par Alfred Hitchcock, avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, … année de production 1958, durée 1h27.

Lors d’une poursuite sur les toits de San Francisco, Scottie Ferguson (James Stewart) frôle la mort et voit l’un de ses collègues policier se précipiter accidentellement dans le vide en tentant de le sauver. L’épisode a traumatisé Scottie, victime de vertiges. Désormais retraité, il accepte de suivre en filature l’épouse d’un vieil ami, Madeleine (Kim Novak) qui développe un étrange rapport avec une aïeule morte.

Vertigo, film à rebondissements, est sans doute l’un des plus réussis (si ce n’est le plus réussi) du maître incontesté du suspense, j’ai nommé Alfred Hitchcock. Je donnerai quelques raisons de ce succès en rapport avec la construction du film.

Le film, du point de vue des relations entre les deux personnages et de la façon de les mettre en scène, peut être divisé en trois périodes:

-Durant la première moitié heure du film, l’histoire se déroule « innocemment ». Il s’agit d’une mission de filature confiée à Scottie par Gavin Elster, un de ses anciens amis. Elle consiste à surveiller les faits et gestes de sa femme, madeleine, une jeune et belle blonde platine, qui s’est identifiée de manière maladive à son arrière grand-mère espagnole (ou alors possédée par elle ?) qui s’est suicidée à l’âge de 26 après avoir été séduite, entretenue puis abandonnée par un homme riche.

La caméra ou la mise en scène, elle aussi « innocente », représente le seul point vue de Scottie suivant en permanence Madeleine d’assez loin pour rester inaperçu et quand celle-ci se rapproche c’est de profil le plus souvent (exemples des scènes du restaurant où quand elle passe près de lui, il la regarde discrètement alors que la caméra la prend de profil pas de face), c’est-à-dire à l’insu de cette dernière. Cependant, nous voyons le trouble croissant qu’inspire à Scottie autant la beauté que la personnalité de Madeleine.

-La deuxième période de courte durée survient lorsque Madeleine tente de se suicider en se jetant à l’eau et que Scottie intervient pour la sauver de la noyade. La nature de leur relation change, de quasi inconnus l’un pour l’autre, ils deviennent soudainement amoureux, amants.

La mise en scène, en multipliant les plans rapprochés, rend bien l’état de fusion dans lequel entrent les deux amoureux.

-La troisième période commence après la bouleversante scène de la course poursuite vers l’église, la montée de l’escalier circulaire, l’arrivée de Madeleine au sommet où Scottie ne peut pas la rejoindre à cause de son vertige puis la chute finale sur le toit en tuiles rouges d’un corps, apparemment celui de Madeleine. Traumatisé par la scène, Scottie fait un séjour à l’hôpital. Après sa sortie et guidé sans doute par son flair de policier, il s’en va à la recherche de la vérité en revoyant et réinterprétant les lieux, les événements et les détails de son histoire avec Madeleine. De manipulé, il devient manipulateur.

En pleine rue, il voit passer une jeune femme qui a exactement le profil de Madeleine. Il la suit jusqu’à sa chambre d’hôtel, s’aperçoit que Judy (c’est son prénom), est le sosie parfait de Madeleine, fait sa connaissance et tente de revivre avec elle l’amour interrompu par la mort en allant jusqu’à lui fait prendre l’apparence vestimentaire puis physique (couleur des cheveux et coiffure) de Madeleine. Un détail lui fournit la preuve irréfutable de la machination dont il a été victime de la part de Gavin Elster dans la seule intention de tuer sa femme et de s’accaparer l’héritage, aidé par Madeleine - Judy (dont il est désormais sûr qu’elle est la seule et même personne) : le collier rouge portée par Carlotta Valdès dans le grand tableau de peinture exposé à la galerie d’art qu’il voit à ce moment là pendu à son cou. Il fait avouer la machination à Judy en la trainant (pas en la poursuivant comme dans la première scène) jusqu’au clocher de l’église. Sortie de la pénombre, une mère religieuse fait peur à Judy et lui fait faire un bond en arrière qui entraîne sa chute dans le vide. Ainsi Madeleine (la vraie) et Madeleine (la fausse) auront trouvé la même mort, au même endroit.

Scottie est enfin libéré de son double vertige : vertige des hauteurs et vertige de l’amour.